|

|

|

عودة الى أدب وفن

"القصير"… أقدم كنائس العراق: أثر يبحث عن روح - علي لفتة سعيد

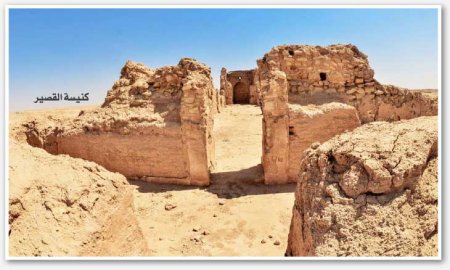

لم يكن أحد يعرف حتى عام 2004 أن هناك كنيسة إلى الغرب من محافظة كربلاء. كانت الحروب تشن على العراق ليس من الثمانينيات، بل حتى قبل ذلك، حتى صار الاهتمام بالاكتشافات الأثرية يتبع قوة التاريخ وقوة المكان، حتى إنه قيل تحت كل مكان في العراق ثمة تاريخ يتحرك الآن يشعر بالاختناق ويريد من يزيل عنه تراب القرون لتعود إليه الروح. حين تتجه إلى الصحراء باتجاه محافظة الأنبار وتقطع مسافة 65 كم ستجد ثمة ما هو شاخص كأنه يشكو تركه مهملا. يصحبك مدير آثار سابق ومختص في التاريخ ويشير قائلا: «تلك هي الكنيسة» .. مكان مهجور في منطقة صحراوية خالية. ونسمع أنها أقدم كنيسة ليس في العراق وحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط، لا ترى منها سوى بقايا تل قديم وتسمع صوت أجراسها وصلبانها وكأنك تتلو صلاة الأحد.

تاريخ الكنيسة يقول الباحث الأثري حسين ياسر إن بعض المصادر المتيسرة تشير إلى أن الكنيسة شيدت نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي، وفي زمن يقدر بـ120 سنة قبل الإسلام. ويمكن الاستناد إلى واحدة من العناصر المعمارية المنفذة في بناء الكنيسة، التي لم يتم العمل بها في العصر الإسلامي، وهي العقود البيضوية التي نلاحظها بوضوح عند مداخل الكنيسة، ثم بعد ذلك حصلت عليها إضافات في العصر العباسي ربما نهاية القرن الثاني، ومطلع القرن الثالث الهجريين، ومع ما تقدم يبقى موضوع تاريخها الدقيق أمرا يلفه الغموض، وتبقى بحاجة إلى المزيد من الحفريات الأثرية وأعمال التحري والمسوحات الدقيقة في منطقة تبدأ من الرحالية شمالا إلى المناطق القريبة من كهوف الطار جنوبا، ومن الحدود الغربية مع السعودية حتى دجلة شرقا، للوقوف على المواقع الأثرية التي تقع على هذا الامتداد، الذي لم يخل من أهمية على مر التاريخ. ويشير الباحث إلى أن الأديرة والكنائس انتشرت بشكل كبير في مدينة النجف وظاهرها في عصر ما قبل الإسلام، حيث كانت من الأمكنة المحببة للنصارى للعبادة والتوجه إلى الله، وقد بقيت تلك الأديرة والكنائس التي تحتضنها مساكن للنساطرة من العرب المتحضرين. ما بعد الإسلام وعند ظهور الإسلام بقيت الكنيسة قائمة واستخدمت كصوامع. ويذكر عبد العزيز حميد في بحثه المنشور عن الكنيسة في مجلة «بين النهرين» قائلا: الأغلب أن هذه التسمية هي تسمية محلية لكثرة وجود الأبنية القديمة الشاخصة، التي تسمى قصورا في المنطقة وما يجاورها مثل (قصر الأخيضر، قصر البردويل وقصر شمعون) وفي البلدان المجاورة أيضا لذلك عمد المحليون إلى إطلاق تسمية القصير، أي تصغير القصر على الأبنية الشاخصة من أطلال هذه الكنيسة، التي لم يدركوا تكوينها الحقيقي وحقيقة وجودها وتاريخها. ويشير كريسويل كذلك إلى المعنى فيذكر أن المعنى هو القصر الصغير. كما يذكر الشيخ المفيد في كتاب «الإرشاد» عن المنطقة التي تقع فيها الكنيسة، أنه روي عن الإمام علي بن أبي طالب ، انه لما توجه إلى صفين حيث يذكر «أصاب أصحابه العطش الشديد ونفد ما كان عندهم من الماء، فأخذوا يمينا وشمالا ليلتمسوا الماء، فلم يجدوا له أثرا فعدل بهم أمير المؤمنين عن الجادة وسار قليلا، وإذا براهب في دير وسط البرية، سألوه عن الماء، قال بينكم وبين الماء فرسخان، ثم ساروا قليلا وقال لهم إكشفوا عن هذا الموضع، وإذا بصخرة عظيمة تلمع فاجتمعوا عليها فما زحزحوها فلم يتمكنوا قال: «أعجزتم عن ذلك؟ قالوا بلى فلوى رجله عن سرجه حتى صار على الأرض، ثم حسر عن ذراعيه ورفع أصابعه تحت الصخرة فحركها ثم قلعها بيده». والقول إن الكاهن الذي صادف جيش المسلمين في هذه البقعة من أرض العراق يحتمل أن يكون من رهبان الدير أو الكنيسة، ولهذا يبدو أن الكنيسة يمكن أن تكون ما يطلق عليه المتخصصون ورجال الكنيسة تسمية كنيسة ديرية، أي أنها كنيسة تختص بالدير التي تقع داخله وليست عامة، وهو الرأي الذي ذكره عبد العزيز حميد في أن الدير واحدا من أديرة عديدة انتشرت في المنطقة إبان حكم دولة المناذرة في العراق والمناطق المجاورة، في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام مثل دير قنى إلى الجنوب من بغداد وغيرها الكثير. ويصف الباحث الكنيسة بأنها تقع داخل مجمع من الأبنية التي تشكل بمجملها ديرا كبيرا يضم عددا من الأبنية داخل منطقة مسورة بجدار غير منتظم الشكل، يبلغ طول الضلع الشرقي منه 148 مترا، وهو يفصل الدير عن النهر الذي يجري بموازاته شرقا، والمدخل الرئيسي للدير يقع في هذا الضلع الشرقي بين برجين ضمن السور الذي يبدو الجزء الأسفل منه مشيدا بصفوف من الفرشي بقياس 24×24×5.5 سم إلى ارتفاع 120 سم من مستوى الأرضية هنا. فيما شيد الجزء المتبقي باللبن إلى الارتفاع الحالي، الذي بلغ 180 سم والضلع الشمالي للسور يبلغ طوله 90 مترا، فيما يبلغ طول الضلع الشرقي 141 مترا وطول الضلع الغربي 112 مترا (ويحوي السور 31 برجا تتوزع على الشكل الآتي، 11 برجا في الضلع الشرقي و5 أبراج في الضلع الشمالي و11 برجا في الضلع الغربي و4 أبراج في الضلع الجنوبي) وتبلغ مساحة الدير 15000 متر مربع. التخطيط والعمارة ويتحدث عن تخطيط الكنيسة فيقول إنه تبين وبوضوح أنها من الكنائس التي شيدت بطراز البازيلكا، وهو البناء الذي يشيد بشكل رواق مستطيل الشكل، يقسم في بعض الأحيان إلى ثلاثة أجزاء بواسطة الأروقة المعمدة التي تحتل حيزا من فضائه، أو من خلال بناء ملاحق خارجيه لصق البناء المركزي المستطيل، على أن تكون هناك حنية شبه دائرية تتوسط الوجه الشرقي للبناء، أي عند منطقة المذبح تلي محور المدخل الرئيس للكنيسة. الطراز البنائي هذا ظل مستخدما في بناء الكنائس منذ القرن الرابع الهجري وحتى الوقت الحاضر، ويؤكد أنه إذا ما أمعنا النظر في الكنيسة ومخططها الأرضي سنرى أنها تشابه إلى حد ما وتعاصر كذلك الكنائس التي وجدت في الحيرة. وما يمكن أن يتم فيه الوصف أن الكنيسة والملاحق البنائية التي تحيط بها من جهتي الشمال والجنوب، عبارة عن بناء مستطيل الشكل، يبلغ طول الضلع الطويل فيه، الذي يمتد من الشرق إلى الغرب حوالي 52 م، فيما عرضها بما في ذلك سمك الجدران، يبلغ 22.5م أي أن مساحتها تبلغ 1170م2 والكنيسة بوجه عام تتألف من ثلاثة أقسام تساير محورها طولا، وهو الأمر الذي يلاحظ في كنيستي الحيرة وطيسفون. شيد بيت الصلاة في الكنيسة وهو الجزء الأقدم منها من قطع الحجارة المهندمة جزئيا واستخدم الجص والنورة في عمل الأرضيات والملاط الذي يبلغ سمكه حوالي 6 سم في بعض المواضع من البناء، كما تم استخدام المواد المذكورة كمادة رابطة في البناء، أضيف إليها الرماد للتقوية. كما تم استخدام الطابوق الفرشي ذي القياس 24×24×5.5 سم في عمل السقوف التي كانت تغطي البناء وهذا واضح من خلال العثور على قطع من الفرشي في أماكن متفرقة في الركامات التي تغطي داخل الجزء الداخلي من بيت الصلاة والمحراب. مثلما استخدم اللبن متفاوت الأحجام في بناء الأجزاء الملحقة بالكنيسة لصق جداريها الشمالي والجنوبي وهي بسمك يصل إلى 80 سم غطيت أجزاء منها بطبقة من الملاط الجصي، وأخرى بالملاط الطيني. وتبلغ قياسات بيت الصلاة وهو البناء المستطيل من الكنيسة 32×5.70-5.80م كسيت الجدران الداخلية بطبقة من الملاط الجصي التي بلغ سمكها ما بين 4 -7 سم، حيث ظهرت بقايا لطلاء أرجواني اللون في بعض أجزائه، خاصة عند الأركان شيدت الجدران التي يبلغ سمكها 1م تقريبا من قطع الحجارة المهندمة جزئيا تتخلل الجدران وعلى ارتفاعات متفاوتة فتحات مربعة الشكل تبلغ قياساتها 20×20 سم تستخدم على الأرجح لأغراض التهوية والإضاءة، وقد لوحظ أن الملاط لا يغطي الكوات، التي عوملت الحجارة فيها بناية لتعطي زوايا منتظمة، وأن بيت الصلاة هذا يمتد على محور شرق ـ غرب، أي أن المذبح وقدس الأقداس يقع في مواجهة الشرق، فإن حاولنا التعرف على اتجاه الكنائس عند السريان المشارقة في الأديرة أم غيرها من الأماكن، سنرى أنها تتجه في قبلتها نحو الشرق. وعند النهاية الشرقية للكنيسة يقع المذبح Altar الذي يسمى قدس الأقداس أو الطرنوس thronos وكذلك الفاثور. وكوة المحراب مستطيلة الشكل تبلغ أبعادها 1.28×3.20م ويعلوها على ارتفاع تجاوز المترين قوس تساقطت أجزاء منه بفعل عوامل التعرية تبلغ أبعاد المذبح أو قدس الأقداس 6.20×5.77م أي أنه عبارة عن غرفة مربعة الشكل تقريبا، وتبلغ ارتفاعات جدرانه الحالية 8 م تخللت الأجزاء العليا منه فتحات إضاءة وتهوية كبيرة الحجم. واحدة أعلى قوس المحراب عند منتصف أعلى الجدار واثنتان أعلى الجدار الجنوبي وعلى مسافات متوازنة منه وثلاث في الجدار الشمالي، اثنتان منهما تقابلان فتحات الجدار الجنوبي والثالثة قرب الركن الشمالي الغربي من أعلى غرفة المذبح، فضلا عما تقدم فقد كان هناك مدخلان يؤديان من وإلى غرفة المذبح، الأول منهما في الجدار الجنوبي لجدار المذبح بقرب الركن الجنوبي الغربي من المذبح تقريبا، وهي كاملة، يبدو القوس الذي يعلوها واضحا للعيان ويرتفع عن أرضية مذبح الكنيسة بمقدار 2.10 م فيما يبلغ عرض كل من المدخلين حوالي 75سم، وعند الركنين الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي من غرفة المذبح وعلى مسافة 83 سم من كل من الركنين هناك فتحات مداخل يبدو بكل تأكيد أنها تعود لدور أقدم من البناء، حيث أن ارتفاعها عن مستوى الأرضية لا يتجاوز النصف متر عند التمعن في وجه القوس الذي يعلو كوة المذبح، نرى أن هناك ما يشبه الإطار الذي يغطيه والذي لابد أنه احتوى على كتابات أو نقوش سابقا. الأرضية والقباب وعن أرضية المذبح والسقف أو القبة التي تعلوه فيقول الباحث حسين إنه من الواضح أن الارضية عملت من الجص أو النورة، وخضعت لأعمال تجديد أو صيانة لثلاث مرات على الأقل، وعند النظر إلى أعلى جدار المذبح نرى وبوضوح، ومن خلال ما تبقى منه وعلى وجه التحديد أعلى الضلعين الشرقي والجنوبي من البناء، أن الجدار يبدأ بالميلان نحو الداخل معطيا الانطباع بما لا يقبل الشك بوجود قبة تعلو المذبح، وكانت القباب بشكلها البيزنطي تعلو بعض الأديرة وتستوقف الناظر اليها لاسيما إذا كان البناء زاهيا مشرقا كقباب دير يوسف في الموصل، وأكثر ما ذكرت هذه القباب في الحيرة والعراق، وهي من الأبنية القديمة عرفت منها في الحيرة قبة السنيق وقبة الغصين إلى جانب دير الحريق في الحيرة. ومن اهم أنواع القباب البيزنطية أو الرومانية التي تبنى المسلمون في مراحل من تاريخهم بناءها، القباب بصلية الشكل أو المسماة بالقبة الفارسية كتلك التي تعلو بناء تاج محل في الهند والمشيدة عام 1630. وإن الأجزاء العليا من الجدار الشرقي لقدس الأقداس يضم، عند ارتفاع 6.5 -7م فتحة نافذة كبيرة نسبيا تسمح بدخول الهواء والضوء بشكل ممتاز في هذا الموضع من الكنيسة، كما أن الجدار الجنوبي كذلك يحتوي في جزئه الأعلى على نافذتين، وهو حال الجدار الشمالي الذي وجدت فيه إضافة إلى النافذتين المقابلتين لما في الجدار الجنوبي، نافذة أخرى كبيرة الحجم ملاصقة للركن الشمالي الغربي من جدار غرفة المذبح، فضلا عن ملاحظة وجود فتحات صيانة متقابلة في الجدار الشمالي والجنوبي من غرفة المذبح وعلى ارتفاعات أقل. روائي عراقي عن القدس العربي 18/2/2019 |

|

® All Rights Reserved, Wajih Mbada Seman, Haifa.

WebSite Managed by Mr. Hanna Seman - wms@wajihseman.com |